家族や友人らと新聞記事を読み、感想や意見などをまとめた作文を募集した「第3回いっしょに読もう! 新聞コンクール」で、県内から那覇市立小禄南小(山城銀子校長)が学校賞に選ばれた。5年生を中心に99点を応募。学校ぐるみの取り組みが評価された。我喜屋健(つよし)教頭ら関係者は「短い文(記事)の内容を読み取る力や、文章で表現する力が付いてきた」と新聞を活用した学習成果に手応えを感じている。

同コンクールは、日本新聞協会が11月のNIE月間に合わせて実施。国外を含め2万5864点の応募があった。学校賞は小中高合わせ、小禄南小を含む10校が受賞した。

小禄南小は朝の学習時間にNIEタイムを取り入れるなど新聞を積極的に活用してきた。

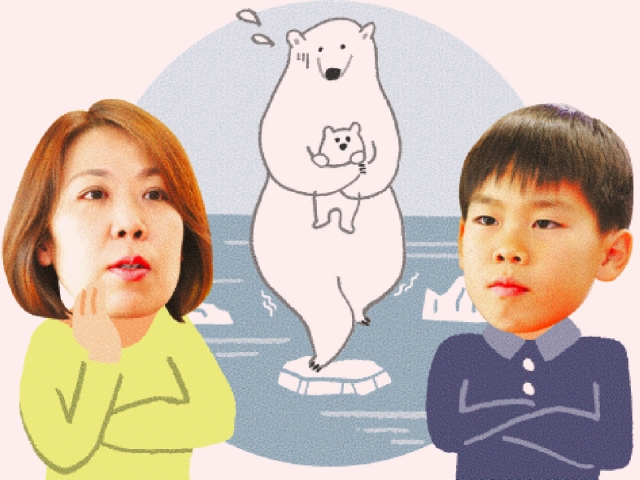

5年生の前里周子(ちかこ)さん(11)は、県内の小中学生のダンスグループが世界大会で優勝した記事を取り上げた。「私と年がはなれていない子が頑張っていてすごいと思った。(記事について)お母さんとお姉ちゃんと話し合って楽しかった」と笑顔。本紙の子ども新聞ワラビーを毎週楽しみにしているという。

このほか県NIE推進協議会の会長賞・奨励賞に6人が選ばれた。

【県NIE推進協議会表彰】(敬称略)

▽会長賞 照屋瑠(小禄南小5年)知花由佳(興南中3年)李英帆(名護高3年)

▽奨励賞 赤嶺佳名子(小禄南小5年)伊野波葵(興南中3年)西平愛(名護高3年)