新聞紙面から教材をつくる教師向けのワークショップが1月19日、琉球新報社で開かれました。講師は日本新聞協会公認NIEアドバイザーの兼松力先生(大里中学校)。ワークショップの様子、参加者がつくった教材の実例を報告します。

新聞から教材をつくる教師たち

【自己紹介を兼ねたワークショップ】

1.同じ日の新聞を各自1部ずつ持ち、1面から社会面まで見出しだけを5分ほどで読む。

2.すべての記事から一番気になった記事を読み、グループの中で記事を紹介し、なぜ気になったのかをそれぞれ発表する。

【理論編(要約)】

1.進化するNIE

・新聞を授業に使うことは昔から行われてきた。

・かつては、例えば琉球史を教えるために関連する記事を印刷して配るというような「内容論」。

・新聞そのものは教材ではないので、授業の時期に使いたい記事がなかったり、教材にするのに「職人技」が必要。

・NIEとして注目されているのは、新聞をツール(道具)として使う「方法論」としての新聞活用。

・言語活動の充実が掲げられた。読解力・思考力・活用力・コミュニケーション能力を子どもたちに付けさせるツールとして新聞は使える。

2.紙面から教材をつくる

・素材としては記事(本文、見出し、写真など)、広告、投稿、4こま漫画などがある。

・この記事を使うとこんな思考場面が持てるぞ、こんな発問をしようと考えると教材化しやすい。

・例えば、さきほどのワークショップを授業でやると、記事を理解する「読解力」、なぜ気になるかを考える「思考力」、相手に伝わるように話す「コミュニケーション力」がつく。

3.教材づくりの2つの道筋

・○○を教えたいので、紙面から素材を探す

長所…指導内容が具体化されているので、(素材があれば)見つけやすく、必要に迫られていることが多いので教材化しやすい。

短所…必要な素材が見つかるとは限らない。普段の蓄積が必要。

・教材になりそうな素材を見つけて教材化。この記事で○○が教えられそう。

長所…指導内容が限定されていないので、発想・アイデア次第で多くの教材が見つかる。蓄積していくことで様々な場面に対応できる。

短所…センスやコツが必要。教師がアンテナを巡らせ、多様な発想が必要となる。ただし、これを磨くことで実践力の研鑽になる。

4.NIE教材の典型例

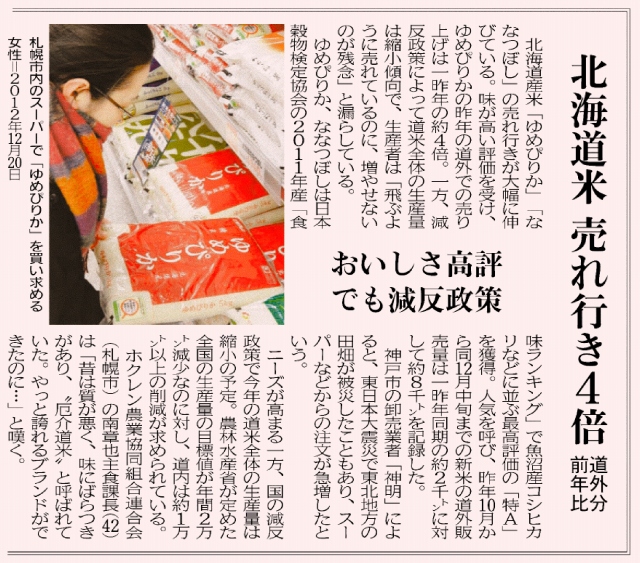

・記事をそのものを読み物教材として使う

資料として使う典型的なパターン。必要な記事を印刷して配布する。著作権法上も授業での印刷、配布は認められている。主に授業の導入、資料として配布される。

発達段階によっては語句や表現が難しい場合もある。書かれている内容について理解、思考してほしくてもそこまでたどりつくのに時間がかかったりする。中学高校では思考や議論の前提となる資料として活用。「記事にあるように、私はこの意見に賛成。なぜなら….」と意見を主張するときの根拠に使ったりする。また複数の資料を資料を配布して、生徒に取捨選択させることも。

発展型として、二つの記事を比較して、主張を読み比べたり、事実を深く認識できる。

・記事をワークシートに添付して使う

要旨や自分の意見を記入する欄を準備したワークシートに記事を添付する。ワークシート内に課題や発問を付けられるので独立した教材として利用しやすい。また、児童生徒が好みの記事を添付することで多様な学習場面に対応でき、学習課題として与えることもできる。

また記事について友人や家族の意見(ファミリーフォーカスと呼ぶ)を記載させることで、道徳や学活の教材に利用できる。

・記事を加工して教材にする

(1)一部の文字を隠して使う

大見出し、小見出しを隠して、記事の内容から適切な見出しを考えさせる。要旨をまとめる国語力の育成、言葉使いのセンスを磨く。できた見出しを鑑賞しあうことでコミュニケーション能力も培われる。記事中のキーワードを隠して、内容からどんな言葉が隠れているか考えることもある。

(2)記事を段落ごとに切り分けて使う

接続詞や文脈を手がかりに、段落ごとにバラバラにした記事を並べかえたり、段落ごとの関連性を整理して、文の構成を確認できる。国語の深い読解に使う。ただし一般記事は(結論が先にくる)独特な構成をしていることが多いので、コラムや社説が使いやすい。

・紙面そのものを使う 特定の記事ではなく、一日の紙面丸ごと使う。

(1)新聞に慣れさせるために、その日の紙面のお気に入りの記事を発表させたり、漢字やカタカナ語探し、国名探しなど、紙面をめくりながら活字に目を通す練習をする。

(2)スクラップ(切り抜き)をさせる。情報の取捨選択を通して、指導内容に目を向けさせる。動物の記事を集める、地元の記事を集める、サッカーの記事を集めるといった個に応じた対応もできる。切り抜き新聞をつくる、図鑑をつくるなど目的をはっきりさせると生徒の活動が活発になる。

【ワークショップ】実際の紙面から個人で教材をつくりました。

<参加者の実例1>コラージュ写真に見出しを付ける(小学生)

共通のコラージュ写真(複数の写真を組み合わせたもの)をワークシートに貼り、見出しを付けさせる。

(1)個々で写真を見て感じたことを書く

(2)先の設問ではたくさん言葉が出て拡散していくと思われるので、グループで「コラージュ写真を作った人が一番伝えたかったこと(たくさんの写真のうちで主役はどれか)」を考える。大きさや配置などを手がかりにする。

(3)それを元に個々で見出しをつける。

<参加者の実例2>部首ごとに漢字を集める(小学生)

字の大きな見出しを使い、例えば「さんずい」など部首ごとに漢字を集める。習っていない漢字でも興味を持って読もうとするだろう。

<参加者の実例3>投書にアドバイス(中学生)

「ペットを飼いたい」という小学生の投稿があったので、それを読んで、この子に先輩としてどんなことをアドバイスするか書く。

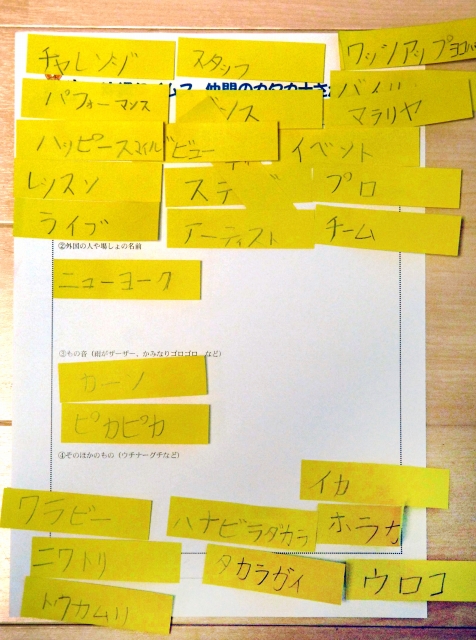

<参加者の実例4>熟語の仲間分け(小学生)

記事から二字熟語を書き出し、意味を調べる。

熟語には(1)似た意味の言葉の組み合わせ(2)反対の意味の言葉の組み合わせ(3)前の漢字が後ろの漢字を修飾—-という種類があることを説明し、仲間分けをする。

【この記事はサイトのみの掲載です】