対象 小学校2年~ 教科

国語・総合学習・生活科

指導時間 1~2時間

【ねらい】

新聞スクラップを通じて、ニュースに対して自分の考えを持つ力を養います。簡単に新聞の仕組みを説明します。低学年は新聞に慣れ親しむことも目的ですので2時間費やします。最後までページをめくることで「いろいろな情報が載っている」ことを学びます。

【ポイント】

配る新聞は、古いものでもかまいません。足りなければ家庭から持ってきてもらいましょう。気になる記事や写真を選んでもらいます。広告などはなるべく選ばせないようにします。 低学年では内容を正確に把握するのは難しいかもしれません。見出しや写真を手がかりにして、大まかに理解できれば十分です。感想(思ったこと)から、意見(私はこうしたい)まで考えを深めさせたいと思います。これらは先生が書き方のお手本を示してください。児童が台紙に書き込む前に、付箋(ふせん)紙に下書きをさせてもいいですね。

【実践を終えて】

児童は懸命に新聞をめくっていました。「難しいけど、いろいろ教えてもらって楽しかった」という声がありました。

授業の手順

(1時間目)

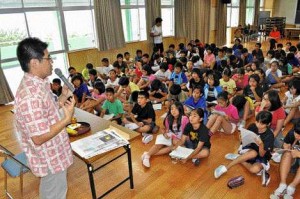

(1)目当てを確認する 全員に新聞を1部ずつ配る。「お友達に選んだ記事を紹介しよう」と全体で確認する。

(2)新聞の仕組みを説明 「題字」「1面」「日付」「見出し」「写真」「本文」などは児童に問いかけながら説明する。

(3)新聞をめくる 5~10分程度で全ページの見出しや写真をチェックさせる。

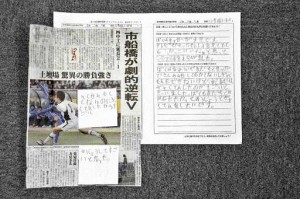

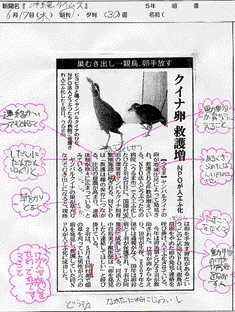

(4)記事を選び切り抜く 気になった記事を選ばせて、切り抜いて台紙に貼ってもらう。

(2時間目)

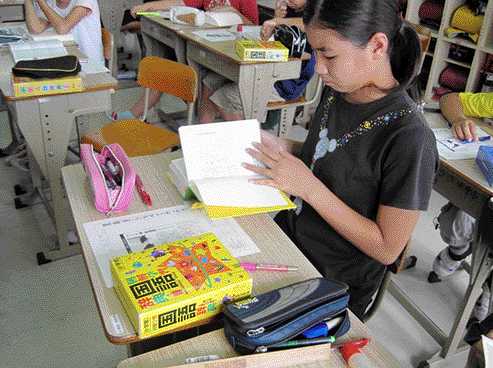

(1)記事を読む 目当てを確認して、台紙に貼った記事を読んでもらう。

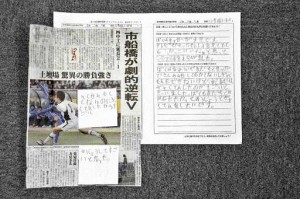

(2)選んだ理由を書く 書き方を例示し、選んだ理由を考え台紙に記入させる。

(3)友達に紹介する 机を向かい合わせて記事を紹介しながら選んだ理由を伝えさせる。できれば意見交換させる。数人の子に発表させるとなおいい。  ワークシートは下記からダウンロードできます。 スクラップ低学年用 スクラップ高学年用

ワークシートは下記からダウンロードできます。 スクラップ低学年用 スクラップ高学年用