新聞を教育に活用するNIEが小学生から社会人にまで広がってきた。那覇市の興南中学校では新聞部がスタートした。那覇市の施設では、記事を基に意見交換するワークショップをうつ病のケアに取り入れる試みも。新聞を通してコミュニケーションが深まる点が注目され始めている。県NIE推進協議会(山内彰会長)は30日午後1時から沖縄市与儀の県立総合教育センターで第7回県NIE実践フォーラムを開き、コザ小学校の公開授業などを行う。

【興南中新聞部】

表現する喜び つかむ

沖縄タイムス社の編集局を見学する興南中学新聞部のメンバー=那覇市久茂地のタイムスビル

興南中学校に9月、「新聞部」が発足した。情報発信を通して、判断力やメディアリテラシーを育てようという取り組みで、部員は1、2年生約15人。校内行事を中心に取材を重ねており、見出しやレイアウトにもこだわっている。

11月中旬、生徒たちは、合唱コンクールを詳報する紙面を作っていた。「2年生が珍しく優勝したってことが大事じゃない?」「3年生以外の優勝は何年ぶりだっけ?」。何をトップ記事にするか、どんな見出しをつけるかを、議論しながら決めていく。

「コメントが足りない」と感じた部員は、教室を飛び出し、追加取材に。みんなに「デスク」と呼ばれる部長の呉屋翔真君(14)=2年=は「ワイワイ楽しんでやっているけど、結構真剣です」とほほ笑んだ。

徳村佳恋さん(14)=同=は「記事を書くのは難しい。困ったときは、新聞で読んだ言葉を思い出して書いている」と説明する。金城勇希君(13)=同=は「見出しを考えるのが大変」と苦笑した。

ただ、活動を通して、表現する喜びや、コミュニケーションの楽しさを感じている、と話す。

安座間智輝君(13)=同=は「今は未熟だけど、力を付けて、卒業までには本物の新聞に近いものを作りたい」と意欲を見せた。

発足から間もないが、顧問の石川美穂先生は、生徒たちの変化を実感している。「伝えるべきことを的確につかめるようになり、言葉の意味も真剣に考えるようになった。うれしい」とにっこり。今後は「校外、県外へと取材フィールドを広げて行ってほしい」と期待を寄せる。

【大学生に語る新聞との付き合い方】

社会が求める力 養う/多様な情報 見出しで一覧

大阪経済大学教授・樋口克次さんに聞く

大阪経済大学経営学部教授で名桜大学総合研究所客員研究員の樋口克次さんは長年、新聞を活用した講義に取り組んでいる。「沖縄の将来を支える人材をつくる意味で、学生には新聞を読んでもらいたい」と話す。

◇ ◇ ◇

大阪経済大 樋口克治教授

見出しは長い本文の要点を表現している。ここに目を向けてほしい。

学生には毎日、新聞を開き、できればすべてのページの見出しに目を通すことを勧めている。時間がなければ大きな見出しだけ、そうでなければトップの見出しだけを読むといい。それだけでも、いろいろなジャンルのニュースを頭に入れることができる。

新聞を持ち歩き、一人きりの食事の時間や、授業の合間、自宅でならトイレの中で読む方法もある。持ち出せなければ、気になった記事を携帯電話やスマートフォンなどのカメラで撮影しておいて、拡大して読めばいい。ごみのようにわずかな時間でも読める。

気になった記事の見出しを抜き出して一言コメントを付けることを日課にできればしめたものだ。

新聞を活用することで「情報把握力」「考え抜く力」「発信力」など、社会が求める力を身に付けることができる。主体性や実行力を養うことにもつながっていく。

就職活動に臨む前には、視野を広げておく必要がある。企業側は社員に創造性や課題を見つける力を求めている。ブラック企業や自分に合わない職に就いてしまうのを防ぐことにもなる。企業の出す情報を正確に読めるようになり、自分が何をやりたいか真剣に考えられるようになる。

例えば11月1日付1面の「重粒子線がん治療施設」の記事を読んで「医療ツーリズムが盛んになる→アジア各国の富裕層がやって来る → レベルの高いおもてなしが必要になる → 語学が大事だ」と思考を深めることができれば、これから何が求められるかや就職先の選択や起業にもつながる。

新聞を通して、自分の生き方が見えることがある。それは新聞が多様な情報を一覧できるメディアであるからだ。

【比屋根小の授業】

写真から創作 楽しい物語/「イメージ広げやすい」

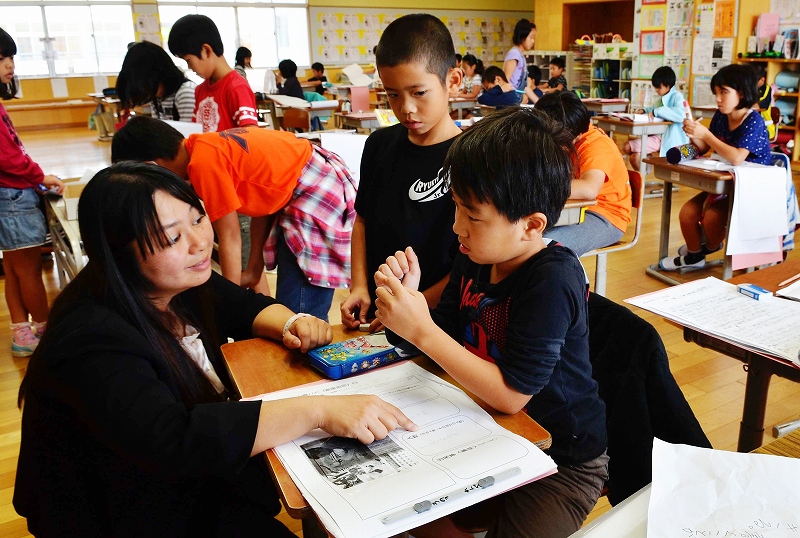

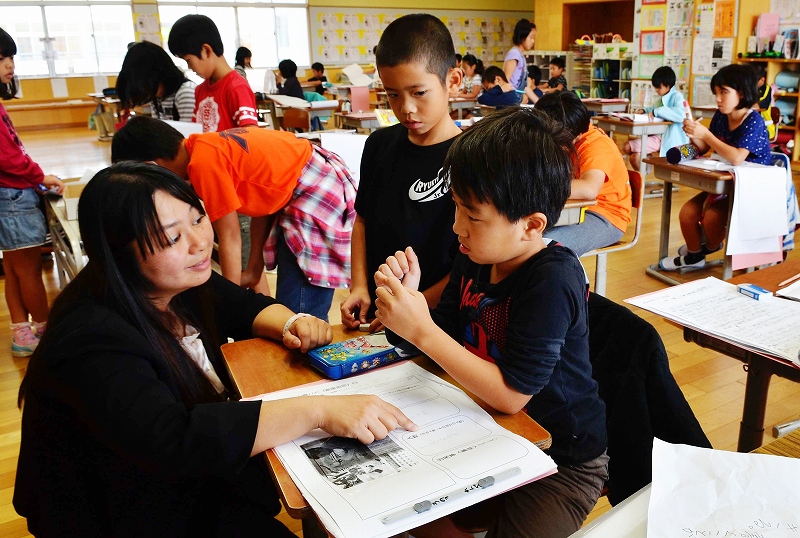

新垣空海教諭の指導で新聞の写真を基にした物語を作る子どもたち=沖縄市立比屋根小学校

沖縄市立比屋根小学校3年3組の子どもたちが21日、新聞の写真から物語を作っていた。高校野球の沖縄尚学の練習風景、茶色のパンダ、ヤンバルクイナなどの写真から、思い思いのドラマを考え、B3サイズの本に仕立てた。

国語の単元に新聞活用を組み合わせた。担任の新垣空海(そらみ)先生は「新聞の写真を使えば、背景なども写っていて、イメージを膨らませやすい」と話す。

座間味良悟君(9)は、村人の食べ物を食べてしまう、どろぼうネズミの物語を作った。村人に懲らしめられて反省し、仲直りする筋書き。ネズミや村人の絵も合わせて6ページに、びっしり書き込んだ。「写真を見て、どろぼうネズミの話を思いついた。作文を書くのは大変だったけど、面白かった」と話した。

比屋根小は思考力、判断力、表現力を育てるため言語活動の充実を目指す。3年生はその一環で新聞活用に取り組んできた。廊下の壁には、記事のスクラップがぎっしり。5W1Hを抜き出し、使われている言葉の意味や感想や意見を書き込んでいた。

「いい湯だな♪ 五右衛門風呂」(8月2日付本紙)を貼り付けた子のワークシートには「昔のやり方でがんばってお風呂を作ったりして楽しんだなんて、いいなとおもいました」と書かれていた。

【社会人への広がり】

切り抜き 社会人にも/記事見て増す対話

切り抜き新聞作りを楽しんだ社会人参加者。言葉を交わしながら作業を進めた=那覇市の若狭公民館

沖縄タイムス社が記者を派遣する出前講座が盛況だ。派遣先が、小学校から大学、社会人にまで広がってきた。

「今の仕事に関係する」「理想の仕事」「癒やされる」「問題意識に引っ掛かる」。20~30代の男女が四つのテーマから一つを選び、切り抜き新聞を作っていた。

10月21日、若狭公民館であった出前講座は、参加者が和気あいあい言葉を交わしながら、作業を進めた。

気になった記事を切り抜いて台紙に貼り、コメントを書き込んだ切り抜き新聞を完成させた。

それぞれの作品を鑑賞し合い、短いコメントを書いた付箋を貼り付けた。参加者からは「大人でも十分に楽しめた。新聞にまとめることで、自分の考えを客観的に見ることができた」などの感想が寄せられた。

7月には、うつ病で休職した人が職場復帰を目指す施設「BowL(ボウル)」で出前講座を開いた。代表取締役の荷川取佳樹さん(46)は「一番いいのは思いを吐き出すこと。新聞記事を基に話すと普段より発言が増えて、効果が高いと感じた」と手応えを感じていた。

出前講座の問い合わせ先はNIE事業推進室。 問い合わせはこちらから。

中国の大気汚染の記事を選び、発表したグループがあった。「PM2・5が(黄砂と一緒に)沖縄にきたら大変になるんじゃない」

中国の大気汚染の記事を選び、発表したグループがあった。「PM2・5が(黄砂と一緒に)沖縄にきたら大変になるんじゃない」