国の壁こえた平和の絵本

話し合いが大事なんだね

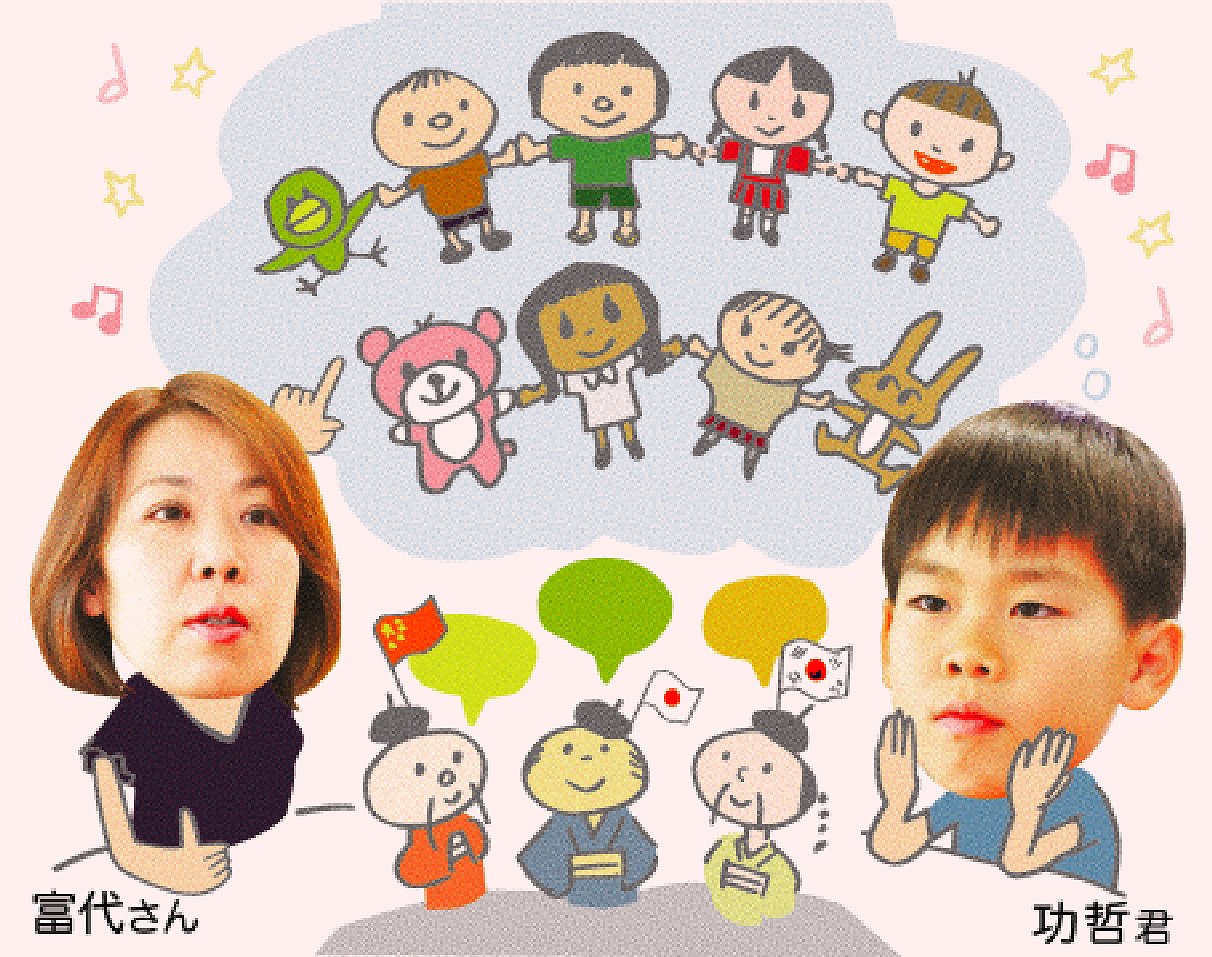

どうやったら平和な世界をつくれるのでしょう。幸地功哲君(10)と母親の富代さん(43)は韓国と中国と日本の作家が一緒に作った絵本を通して考えました。

平和は「生きる喜び」

■2013年5月26日社会26面

絵本作家の浜田桂子さん(65)が25日、那覇教育会館で平和と絵本をテーマに講演。「歴史や平和について頭で考えることと、感覚で分かるのは違うことに気付かされた」などと語り、制作中の貴重な体験を振り返った。

富代さん▶あーっ、この記事見て見て!!

功哲君▶あれ、この絵本、お母さんが昨日、読んでくれた本だ!

富代さん▶作者の浜田桂子さんが沖縄で講演されてね。お母さんも参加してきたんだ~。

功哲君▶そこで買ったんだね。

富代さん▶中国と韓国と日本の作家さんが協力して出版したんだけど、お互いの作品をチェックし合うのは大変な作業だったそうだよ。

功哲君▶どうして?

富代さん▶中国、韓国、日本の立場は過去の歴史の受け止め方に違いがあるからでしょうね。

功哲君▶尖閣諸島の問題もあるよね。難しそう…。

富代さん▶一方的に自分の立場をぶつけるだけでは解決しない問題だよね。浜田さんも相手の意見をしっかり受け止めたからこそ、国境や言葉の壁を乗りこえた力強い作品ができたと話されていたよ。問題があったら、まず対話から…ところで、もうすぐ私の誕生日だ~!

功哲君▶…お母さん、まずは話し合おう。