優しさ発見 自信持たせる 新入生のお手本に

コラム読んで友達の良い行い紹介

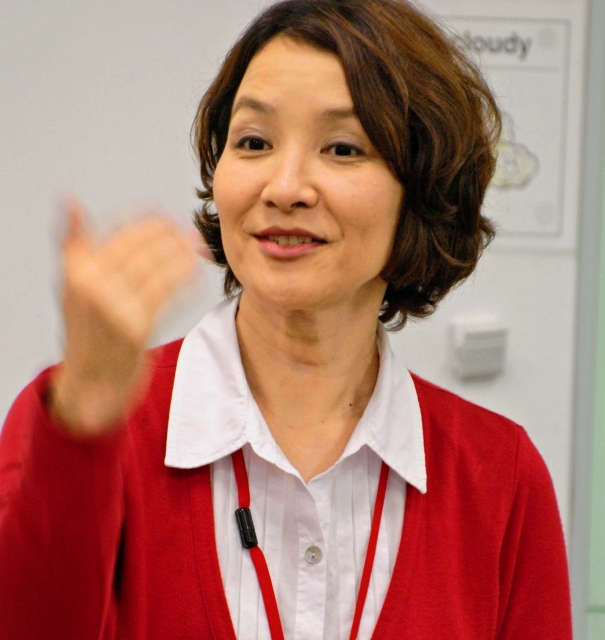

沖縄アミークスインターナショナル 上江洲ジョアナかおる先生

対象 小学5年生

教科 道徳

指導時間 1時間

【授業の様子】

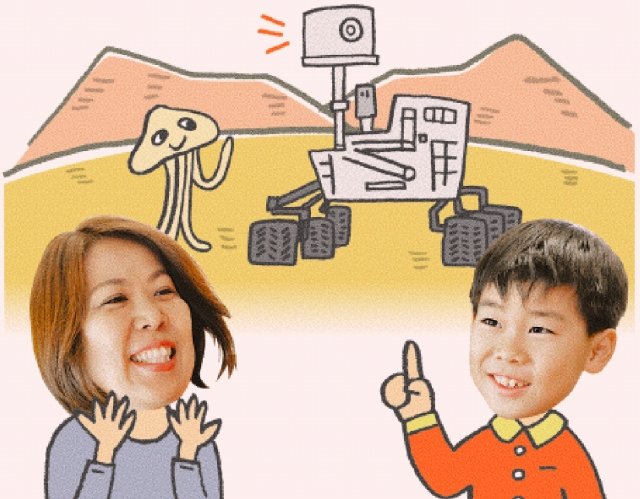

「輝之は、見た目は騒がしいけど人の手伝いをしてくれる」。秋友一寿君(11)の発言に島袋輝之君(11)が、照れたように笑う。笑顔が5年A組のみんなに広がった。

上江洲ジョアナかおる先生は優しさをテーマにした。4月に6年生になる子どもたちに、新入生のお手本になってほしいという思いを込めた。

上江洲ジョアナかおる先生は優しさをテーマにした。4月に6年生になる子どもたちに、新入生のお手本になってほしいという思いを込めた。

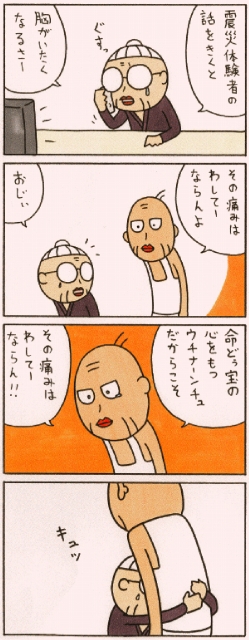

本紙2日付教育面の連載「たんぽぽのタネ」を読み上げる。体育の授業でべそをかいている男の子の背中を優しくさする女の子の話題だった。

「この女の子みたいに優しい行動をした人は誰? ほんの小さなことでいいんだよ」「足をねんざしたときに助けてくれた」「ケガをして泣いていたときも、ずっとそばにいてくれた」。問い掛けに次々と発言が上がる。

島袋君は「少しでも人に優しくすればけんかにならないと思う。自分は短気で、おばぁからも注意されるので6年生になったら直したい」と反省を込めた。

上江洲先生は「5Aのみんなが優しさを持っています。4月から最上級生になりますね。まず身近な人から優しく接してください」と授業を締めくくった。

【授業の手順】

(1)前の授業を振り返る

東日本大震災で兄を亡くした男性を取り上げた記事を振り返り、優しさについてあらためて考える。「もうすぐ6年生。学校の『顔』としてどんなことが必要だろう」と投げ掛ける。

(2)コラムを読み上げる

「たんぽぽのタネ」(3月9日付)を使ったワークシートを配り、ゆっくり読み上げる。

(3)見出しを付ける

あらかじめコラムの見出しを伏せておき、子どもに考えさせる。

(4)優しい子はだれ?

優しい行動をした子を挙げさせ、その理由を書いてもらう。感想も書き込ませる。

(5)発表

指名したり挙手させるなど発表をうながす。できるだけ多くの子に機会を与える。

【ねらいとポイント】

■ねらい

4月から6年生になる彼らに、最上級生としての自覚を持たせるため、新入生や周りに対し丁寧な言葉遣いはもちろん優しい心遣いや気遣い、思いやりが重要になることを考えさせます。今回は「優しさ」をテーマに選び、日常の小さな良い行いを指摘し合うことで、個々が自己肯定感を高め、自信を持たせたいと思います。

■ポイント

多くの子どもが積極的に発言しやすいように、身近にありそうなエピソードを扱った記事を選ぶことが必要です。

良い行いを発表させる前には「ちょっとしたことでもいいから」と強調しました。できるだけ多くの子の名前が挙がるようにヒントを与えてください。

机の間を回って、クラスで共有したい良い行いや意外性のある内容をなるべくたくさん見つけ、紹介してあげることを心掛けました。

「実践わたしの活用術」は毎月最終水曜日の「月刊NIE」のページで連載します。