いじめの件数増えてるね

ねたみや攻撃してはダメ

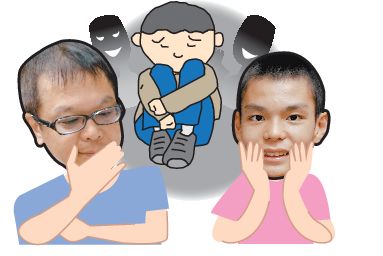

いじめ問題について話し合う島袋敦也くん(14)と父親の久仁人さん。いじめを防ぐためには、どうしたらいいのでしょうか。

いじめ7万5000件超

■2012年2日29面 大津市の中2自殺問題を受けた文部科学省のいじめ緊急調査で、4月から9月までに国公私立の小中高校などが把握したいじめの件数が7万5千件を超え、昨年度1年間の7万231件を半年で上回ったことが1日、分かった。うち、生命や身体が脅かされる恐れがあるなどの重大なケースが約250件に上るという。

久仁人さん▶全国の小中高で把握したいじめの件数が7万5千で昨年1年間の件数を上回ったそうだ。

敦也君▶すごいな。それだけいじめが増えたということかな。

久仁人さん▶記事には子どもが以前より学校で積極的にいじめ被害を相談するようになっているとある。

久仁人さん▶記事には子どもが以前より学校で積極的にいじめ被害を相談するようになっているとある。

敦也君▶大きな社会問題になってるから、相談しやすくなったということ? これも何かおかしいよね。

久仁人さん▶敦也の学校では、いじめはあるの?

敦也君▶うちの中学校では、聞かないよ。

久仁人さん▶へぇー。どこでもあるかと思ったから。

敦也君▶お父さん、一番悪いのは、人をねたんだり、攻撃することだよね。

久仁人さん▶もっともだね。携帯メールやネットでも絶対にこういうことはしないように。

敦也君▶うん。