「ゲン」怖くて読み切れず

目そむけたらまた起こる

原爆を描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限問題が起きました。上阪主税君(13)、きらりさん(12)は、平和を見つめ直しました。

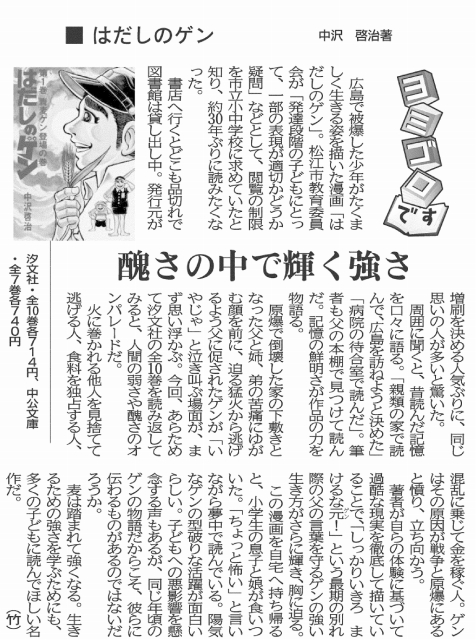

はだしのゲン 醜さの中で輝く強さ

■2013年8月31日付読書20面

広島で被爆した少年がたくましく生きる姿を描いた漫画「はだしのゲン」。松江市教育委員会が「発達段階の子どもにとって、一部の表現が適切かどうか疑問」などとして、閲覧の制限を市立小中学校に求めていたと知り、約30年ぶりに読みたくなった。…

主税くん▶「はだしのゲン」読んだことあるか?

きらりさん▶4年生の時に学校で読んだよ。人間があまりにも簡単に死んでしまうので、とっても怖かった。

主税くん▶僕は怖くなって読むのを途中でやめてしまった。でも自由に読めないなんていわれると、もう1回読んでみたいと思うよ。

きらりさん▶こないだ、学校の平和学習で県平和祈念資料館に行ったよ。薄暗いガマの中に入ると、本当に恐ろしくて、生きた心地がしなくて涙が出そうになった。

主税くん▶日本兵から「集団自決」(強制集団死)を強いられたり、虐殺されたり、地獄のようだね。

きらりさん▶広島の原爆、沖縄の地上戦、戦争という事実から目をそらすとまた同じことが起きるよね。

主税くん▶オバマ米大統領がシリアを攻撃するかも?

きらりさん▶お願いだから、「はだしのゲン」がこれ以上増えませんように。