【沖縄】市福祉文化プラザ児童センターで7日、新聞スクラップ教室が開かれた。沖縄タイムス社員や販売店主の進行で、幼稚園児から小学5年生までの23人が、気になった記事や写真にタイトルを付けたり、写真にせりふを付けたりするワークショップに挑戦した。

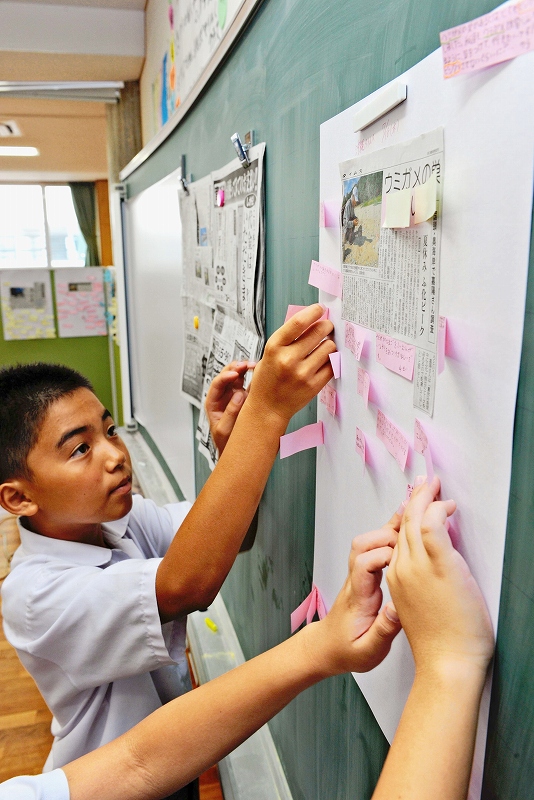

「○○と思った写真・記事」とタイトルを付けたり、写真の人物や動物が何と言っているか想像してせりふを書き込んだりした。出来上がった作品をみんなで見て回り、お気に入り作品にシールで投票。同じ記事や写真でも書き込むタイトルやせりふが一人一人違うことを実感した。

白黒ではなく白と茶色い模様のパンダの記事を選んだ小谷大夢(ひろむ)君(高原小1年)は、周りの大人に記事を読んでもらって「めずしいと思った記事」とタイトルを付けた。「記事の周りにワラビーを貼り付けたりして、楽しくできた」と話していた。

【大宜味】村立大宜味小学校(宮城政信校長)で6日、夏休み親子新聞活用講座が開かれた。25人の親子や地域の中学生が色ペンを使った新聞の読み方を学んだり、記事スクラップづくりを楽しんだ。

沖縄タイムスNIE事業推進室の安里努事務局長が、家族で自分の色を決めて気になる記事を囲む取り組みを紹介。「色の付いた記事を見ることで、親が子の、子が親の興味を知ることができる」と説明した。

当日の紙面から気になる記事を台紙に貼って感想を書くワークショップに参加した松田鈴さん(3年)は「いろいろな記事があって、切り取って貼るのが楽しかった」と笑顔で話した。

選んだのは、18日付本紙のウミガメの産卵巣に被害が出ているという記事。6年2組の子どもたちは、読み聞かせを食い入るように聞いた。

選んだのは、18日付本紙のウミガメの産卵巣に被害が出ているという記事。6年2組の子どもたちは、読み聞かせを食い入るように聞いた。