2012年10月から、毎月最終水曜日にNIEの特集紙面「月刊NIE」を掲載しています。その中から、2つの連載記事をサイトに掲載しました。

教師向けコンテンツでは、新聞を使った授業の様子や指導方法について取り上げた「実践 わたしの活用術」があります。ファミリー向けには、このサイトで提供しているワークシートを実際に試していただいた「遊びながら学ぼ」をお届けします。

本日掲載した記事へのリンクは下記の通りです。

<実践 わたしの活用術>

(1)新聞記事から四季を感じる(小学1年・生活)

(2)プロの助言から表現法学ぶ(小学4年・国語)

(3)問題を解き感想文を交換(小学3年~・朝の学習)

<遊びながら学ぼ>

漢字探し

仲間の漢字探し

作成者アーカイブ: admin

島袋さんちのNIE(53)読み聞かせ/十大ニュース2012国内、国際

去年もいろいろあったね

平和な2013年を望みます

島袋敦也君(14)、久仁人さん(49)親子は、政治の混乱や領土問題など、2012年のさまざまなニュースを振り返りました。

十大ニュース2012国内、国際

■2012年12月24日16、17面 現場のジャーナリストの目で選んだ今年の十大ニュース。国内では、衆院選での自民、公明両党の政権奪還、消費税増税法成立と、混迷する政治をめぐるニュースが1位と3位に入った。2位は尖閣、竹島問題。国際ニュースでは、オバマ米大統領の再選が1位だった。

久仁人さん▶2012年の十大ニュースがあるよ。見てごらん。

敦也君▶国際的に戦争やら、領土問題が大きく載っているね。

久仁人さん▶そうだな、尖閣問題や中東の戦争も収まる様子はないし、心配だ。

敦也君▶一番印象に残っているのは、iPS細胞でノーベル賞をもらった山中教授だな。医学のために大きなことをしたよね。2012年一番かっこいい日本人だよ。

久仁人さん▶そうか。お父さんは民主党から自民党政権に変わったことが大きいな。

久仁人さん▶そうか。お父さんは民主党から自民党政権に変わったことが大きいな。

敦也君▶投票率が下がったことの方が問題じゃない? 台風などの自然災害もあったし。今年は穏やかになってくれないかな。

久仁人さん▶2013年は中3になって、高校受験もあるし。穏やかにいくかねー?

敦也君▶がんばります。

[実践 わたしの活用術](3)問題を解き感想文を交換(小学3年~・朝の学習)

友達の意見聞いてみよう 社会への関心高まる

問題を解き感想文を交換

小禄南小学校 城間麻愉巳先生

対象 小学3年生~

教科 朝の学習

指導時間 15分

【授業の様子】

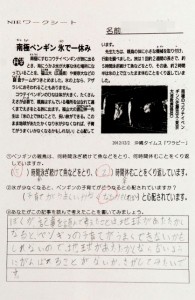

「南極にすむコウテイペンギンが旅に…」。3年4組に元気な声が響く。月曜日の朝の学習が子ども新聞ワラビーから始まった。

ペンギンの生態を紹介する「ニュースアラカルト」の記事を使ったワークシートの問題を解き、 感想を書き込む。「朝8時に泳ぎ始めたとしたら昼の1時までずっと泳ぎっぱなしなんだね」「すごい」。城間麻愉巳先生が問いかけながらヒントを与えていく。子どもはそれに応えながら、答えを導き出していく。

感想を書き込む。「朝8時に泳ぎ始めたとしたら昼の1時までずっと泳ぎっぱなしなんだね」「すごい」。城間麻愉巳先生が問いかけながらヒントを与えていく。子どもはそれに応えながら、答えを導き出していく。

感想を書くだけの取り組みから始まった朝の学習。しだいに子どもたちは、見出しを付けたり、内容を読み取ったりするなどの問題をこなすようになった。ウミガメの話題を取り上げた後、図書館から関連する本を借りてきた子も。城間教諭は社会への関心の高まりを実感しているという。

週1回、15分だけのNIEタイムが生徒たちの世界を広げるきっかけをつくっている。

【授業の手順】 (1)みんなで記事を読む

(1)みんなで記事を読む

ワークシートの記事を全員で音読する。それぞれ面白いと思ったところに、蛍光ペンで印を付ける。

(2)問題を解く

ワークシートの問題を解く。教師は子どもに、話しかけてヒントを与える。

(3)感想を書く

記事についての感想を書く。書き終えたらグループ内でワークシートを交換して、それぞれの感想を読む。数人に発表させる。

【ねらいとポイント】

■ねらい

新聞に慣れ親しんでもらい、自分なりの感想や意見を書けるようになることが目標です。子ども新聞は、親しみやすい表現を使っていて、漢字にルビが付けられていて教材として使いやすいです。

続けていくうちに疑問に思った点や自分の意見を書く子が増え、上達が見られます。互いの感想を読むことでいろいろな意見があることを知ってもらいたいと思います。

■ポイント

時間が15分と短いため、短文の記事を使います。動物や自然現象など興味を持ちそうな記事を選んでいます。全員で音読することで読むのが苦手な子の理解を助けることができます。

クラスメートが持った感想について否定的な意見を言わないという約束事をつくりました。みんなが意見を述べやすい雰囲気をつくることを心掛けています。

「実践わたしの活用術」は毎月最終水曜日の「月刊NIE」のページで連載します。

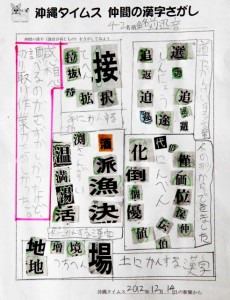

[遊びながら学ぼ]仲間の漢字探し 銘苅迅音君(小学4年)・末子さん親子

部首を探し仲間分け

新聞の見出しには漢字がたくさん。豊見城市立長嶺小学校4年生の銘苅迅音(はやと)君(9)と母親の末子さんが、部首探しに挑戦しました。各ページから見出しを切り取り、仲間分けします。妹の彩音(あやね)さん(8)と弟の優音(ゆうと)君(6)も加わり、にぎやかに学びました。

末子さん どれから探す? 人偏(にんべん)もしんにょうもあるよ。大きい文字(見出し)見てごらん。

迅音君 あった。人偏。土偏(つちへん)も探すか。

彩音さん ちょっと面白いかも。

優音君・彩音さん 迅音! これ。

迅音君 あー。ナイス。

末子さん なんだかカルタ取りの競争やってるみたい。

優音君 迅音! これは?

末子さん 「パソコン」って…。それ、かたかなでしょ。

全員 あはは。

末子さん さあ、みんなで切り抜きましょう。

迅音君 仲間を集めるんだよね。人偏からにしようかな。そして手偏、さんずい、しんにょう、土偏…。

末子さん 土偏は、土に関するもの、手偏は「持つ」とか手に関するものなんだね。

迅音君 しんにょうは道に関係あるもの。部首の意味が分かってよかった。みんなで探したら楽しかった。

末子さん ほんと! 新しい遊びをやってるみたいで面白いね。

使用したワークシート「漢字さがし」はこちらからダウンロードできます。

「遊びながら学ぼ」は毎月最終水曜日の「月刊NIE」ページで連載します。

キリ学、入学前 新聞切り抜き AO合格者に課題

沖縄キリスト教学院大学は、来春入学予定のAO(アドミッションズオフィス)試験合格者に対し、週2枚の新聞スクラップを課し、入学前に発表し合う取り組みを始めた。新聞記事を通して社会に目を向けることや、議論主体の大学の学習に慣れてもらうのが狙いだ。15日にあった最初の発表会では、オスプレイ配備や「英語漬け授業」など新聞の切り抜きを通して集めた情報を基に議論を深めた。(安里努)

大学で中心となって取り組む照屋信治准教授によると、近年の学生の特徴として、「学力の基礎となる活字を読む力の低下」が見られるという。

以前は課題図書を決めて読ませていたが「日々新しい情報に触れられる新聞の方が課題として適している」とし、来春入学者へ初めて導入を決めた。

AO試験は一般に、入学試験だけに頼らず小論文や面接などで受験生の能力や目的意識などを評価する制度。通常の受験より、早く合格が決まるため、入学前に課題を出す例は多い。同大学では合格者60人に11~3月までスクラップづくりを課し、入学前に2度の発表会を開くことで、継続して学ぶことを期待する。

15日の発表会では普天間高校の安座間彩希さん(17)が、オスプレイ配備に反対する大学生が活動する記事を選び、「私たちは基地問題にどう関わるべきか」と提起した。

参加した学生から「基地自体に反対ではなく運動に参加できない。でも年配の人がゲート前で活動しているのを見ると心が痛い」などの意見もあり、安座間さんは「自分が考えなかった意見が出て刺激があった。大学生は大人と子どもの間の存在。頑張れば自分の意見を伝えられる」と大学生活を見据えていた。

照屋准教授は「意見を交換して論文にまとめるのが大学。大学時代に新聞を集中して読んで、読み解けるようになってほしい」とアドバイスした。

幸地さんちのNIE(52)スクラップ/学祭ごみが浄財に

ごみが寄付金に化けた

200キロで1万円 すごい!

「集めたごみをプラスに活用する」という記事を読んだ幸地富代さん(42)、功哲君(10)親子。「ポジティブ思考」を連想します。

学祭ごみが浄財に

■2012年12月15日教育面

環境保全を考える沖縄国際大学の学生たちが、大学祭で集めた7万円を飢餓に苦しむアフリカの子どもたちに寄付した。「ごみというマイナスをプラスにできないか」とアイデアをひねり、大学祭で捨てられた段ボールなどのごみを有料で引き取って処理。集めた金額から処理費用を引いた分を有効活用した。

富代さん▶学園祭のお化け屋敷で出たごみの話だね。

富代さん▶学園祭のお化け屋敷で出たごみの話だね。

功哲君▶お化け屋敷、7カ所くらいあった。

富代さん▶なるほど段ボールたくさん使いそうだ。段ボール1キロ50円、ごみ袋一つ100円で処理するんだって。

功哲君▶50円×200キロで1万円! すごっ。

富代さん▶赤字でも「次はごみが出ないよう工夫したい」って考え方もポジティブ。

功哲君▶「浄財」っていう言葉、調べてみたよ。「慈善などのために寄付するお金」って書いてある。

富代さん▶飢えに苦しむアフリカに寄付。心温まる感動。

功哲君▶ペットボトルのふた、学校で集めてるよ。

富代さん▶お化け屋敷だけに、ごみが寄付金に化けた。マイナスはプラスに。来る年も「ネガポ」でいこう~。

新聞づくり・しくみ学ぶ 久米島 大岳小で授業

久米島町立大岳小学校(大川実校長)で18日、新聞のしくみを学び、学級新聞づくりに生かす授業があった。沖縄タイムス社読者局の安里努NIE担当を講師に招き、見出しの大きさがニュースの重要度を表すことなどを4年生13人が学んだ。

国語の単元「みんなで新聞をつくろう」の一環。(1)記事の内容を要約(2)文字の大きさで重要度を表す-という見出しの役割を学んだ後、当日の紙面で気になる見出しを選んで、その理由を隣同士で話し合った。

2時間目は、運動会や大岳小のいいところなどのグループテーマに沿い、あらかじめワークシートに下書きした記事や見出しを基に模造紙に清書した。見出しを決めるときに何が一番伝えたいことかと話し合う場面も見られた。

山里昌徹(あきと)君(9)は「見出しには縦も横もあって、横の見出しの方が縦よりも大きなニュースというのが分かった」と話した。