新聞を教育へ活用する方法を探ろうと、高校国語科の教員を対象にした学習会が15日、那覇市の小禄高校で開かれた。講師を務めたNIEアドバイザーで大里中の兼松力教諭(写真左)は、新聞への投稿を通して生徒の意欲を引き出す取り組みなどを紹介。「言語力を育てるために新聞を使ってほしい」と呼び掛けた。参加した16人は、記事を書くことにも挑戦した。

新聞を教育へ活用する方法を探ろうと、高校国語科の教員を対象にした学習会が15日、那覇市の小禄高校で開かれた。講師を務めたNIEアドバイザーで大里中の兼松力教諭(写真左)は、新聞への投稿を通して生徒の意欲を引き出す取り組みなどを紹介。「言語力を育てるために新聞を使ってほしい」と呼び掛けた。参加した16人は、記事を書くことにも挑戦した。

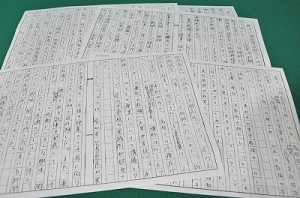

兼松教諭は「生徒の投稿が新聞に載ることで、他の生徒の意欲も引き出せる」と強調した。参加者は、この学習会をテーマに記事を執筆。新聞記事を手本にして、限られた字数に四苦八苦しながらも原稿用紙に書き込んでいった。

那覇国際高校の川本真梨子教諭(27)は「記事を書いてみて難しいと思った。具体的な実践例を体験して、新聞を授業で活用できそうだと感じた」と話した。

県立小禄高校で15日、新聞活用の手法を学ぶNIE学習会が開かれ、約20人の教員が参加した。同研修は県高校国語科教育研究会の指導方法学習会の一環として行われたもので、講師の兼松力大里中教諭のアドバイスのもと「NIEを知ろう」をテーマに、NIEの現状や具体的な実践例を学んだ。

兼松教諭は冒頭、NIEの手法が記事の内容そのものを授業に生かす「内容論」から記事の書き方や構成など新聞の特徴を活用する「方法論」に推移していることを説明した。新聞の大きな特長として、さまざまな分野の記事に一度に目を通せる「総覧性」を挙げ、他のメディアにはない利点を紹介した。

参加した教諭の一人は「全国的なNIEの動きや他教科と連携した活用法を学べた」と述べた。ワークショップでは、参加者がそれぞれ、研修内容を題材にした記事作成に挑戦。制限字数内に収めることに四苦八苦していたようだ。

(浦添高校・當間晶子教諭)

県立小禄高校で15日、国語科指導方法学習会が行われた。県内高校国語教諭を対象に、NIEアドバイザーの兼松力大里中教諭が「NIEを知ろう」のテーマのもと、講演した。新学習指導要領における「言語活動の充実に関する基本的な考え方」への学習例として、新聞を活用した実践方法をいくつか紹介。そしてグループでのワークショップを通してNIEへの関心を高めた。

兼松教諭によると、「新聞の利点は総覧性にある」という。新聞全体を通して様々な記事に触れ、読み取れる情報を選択・分析・評価した上で自らの考えを深める。それらを通して他者とコミュニケーションを行うための「言語力」の獲得に効果的な方法が、NIEということだ。

参加者はみなメモを取りながら熱心に聞き入った。ある教諭は「一つの新聞記事だけではなく、新聞全体を活用した学習方法を初めて知った。もっとNIEについて知っていきたい」と述べた。

(陽明高校・大湾朝香教諭)