日本新聞協会と日本NIE学会は3月10日、NIEの情報読解力育成効果を検証した共同研究の報告会を横浜市の日本新聞博物館で開いた。2008年度から3年にわたり、国語、社会、総合の各教科で小学校から高校までモデル授業を行い、研究した成果を教員や新聞社向けに報告。情報読解力を、知ることにとどまらず自分なりの意見を持ち、社会に参加する力と位置付け、NIEがその育成に有効であると結論づけた。教科ごとに研究をとりまとめたパネリストの発言と報告書を基に実践例の一部を紹介し、提言をまとめた。

阿部昇氏

国語=2紙比べ違い探し

文章理解・表現に有効

阿部昇氏(秋田大教授)

▼実践例

【概要】絶滅したとされるニホンオオカミに似た動物が撮影されたことについて、ニホンオオカミである可能性に肯定的なA紙と否定的なB紙を比較して読む。見出し、リード文、本文、写真などに着目し、違いを見つけ、班ごとと全体で意見交流をした。

【生徒の感想】「情報が何を一番伝えたいかを考え、自分の意見も尊重したい」(中学)「情報を比較することで違う視点が持てる。その上で自分の考えを持つようにしたい」(高校)

【教師のまとめ】「個人思考の時間を十分取った後、班での交流をしたので、よく話し合いができ、友達の意見に耳を傾けることができた」「(1)言葉や表現の違い(2)事実の取捨選択の違いなど、吟味する視点を提示したことで、何に着目して読むか分かりやすかった」「言葉は文脈によって付加される意味があることを実感させられた」(中学)

【提言】(2紙を比較して読んだ実践例以外に)同じ出来事を扱った記事、社説、コラムなどを比較し、関連を分析するなどの教材開発を行った。実践の結果、NIEは文章を(1)構造的に把握し(2)メタ的に(対象化して)分析し(3)評価・批判し(4)自分の意見を表現する-という「新しい学力」育成に有効であることが見えてきた。今後は教科の内容とNIEがどう関連するのかという点を解明してNIEカリキュラムをつくること、新聞界とのさらなるコラボレーションも必要だ。

谷田部玲生氏

社会=地図で「現場」確認

単元目標達成の一方法

谷田部玲生氏(桐蔭横浜大教授)

▼実践例

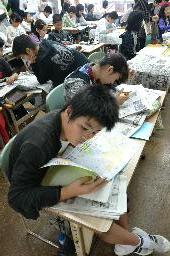

【概要】同じ新聞を1人1部持ち、いろいろな面から記事を選び、関係する場所を日本や世界の白地図に示し見出しを書き込む。ニュースキャスターになって選んだ記事を説明し、自分の考えも述べる。

【評価】オタマジャクシが空から降ってきた石川県で次は小魚が降ってきたという同一の記事を授業の前後に読ませ、記述式で読み取りの度合いをはかった。最高評価(基本的な情報以外に降ってきた原因の諸説などの情報も記述)の児童が授業前の45%から53%に増えた。

【教師のまとめ】「毎時間扱うことで新聞に親しみをもって取り組めた」「生き生きとキャスターになっていた」「その日の記事に左右される」「子どもにとって興味ある内容が少ないので、興味がない子は意欲的になりにくい」「新聞を広げるスペースが十分にない」

【提言】ほかに中学では1面広告を使って経済の導入にした。広告を使うことで(1)無答率が低く学習意欲を喚起(2)コピー、写真など「非連続テキスト」で情報読解力育成に有効(3)掲示しやすい大きさで使い勝手がよい-という成果があった。社会科の目標は公民的資質の育成。NIEは教育方法の一つであって何でもNIEではない。どの単元でNIEをどう使えば子どもたちが楽しく学べ、単元目標を達成できるかを研究し、現場の先生方に提案していきたい。

阪根健二氏

総合=職場の広告づくり

福祉・防災に応用可能

阪根健二氏(鳴門教育大教授)

▼実践例

【概要】従来の職場体験学習と関連づけ、受け入れた職場の広告をつくる。職場体験中に仕事の内容、意義などを取材し、職場をPRするキャッチフレーズを15文字以内で考え、イラストを添えて広告にする。

【作品例】幼稚園で体験した例。キャッチコピーを「『ありがとう』感謝の気持ちを出せる子どもに」とした。幼稚園の先生がその点を中心に置いていたことを生徒が理解して作成した。老人介護施設の例では「笑顔あふれる そしてありがとう」と、利用者に感謝されることが仕事の喜びであることを表現した。

【教師のまとめ】仕事内容や意義、楽しさなどさまざまな特徴を挙げた上で、本質的なものに絞っていく作業が職場への理解を深めるのに有効。短い言葉で的確に伝えるコピーを考えることで、言葉の感覚や表現力の育成につながる。

【提言】学校現場には余裕がない。その上、環境、福祉、防災などの要請が持ち込まれている。そこでこれらの要請をNIEでくくり、既存の行事や教育とリンクした実践を行った。職場体験広告づくりのほかに、地域探訪や授業で行う新聞づくり、コンテストと連動したスクラップ活動について質的向上を目指した。NIEでくくり、新聞の読み方や取材で社会との向き合い方を課題設定すれば、内容は福祉、環境、情報、防災など何でもできるということを提言したい。

★フロアから

イベントの情報 先取りして活用

埼玉県の小学校教諭 正月の新聞にことしのイベント予定などが載る。例えば東京スカイツリーが開業するころにはその記事が増えるので、どの教科で記事を使おうかと先読みできる。震災など教科書にないことを学ぶとき、子どもたちが共通して調べられるのが新聞の教材としての強さだ。

一人一部ずつ興味がアップ

社会科モデル授業をした教諭 NIEが注目される以前から授業で、記事の切り抜きを使っていたが、子どもたちが新聞に興味を持った印象はない。ところが1人1部を持たせるとかなりの割合で新聞を好きになり、読むようになった。関心なかったけど案外面白いという意見が多くなった。

【紙面掲載は2012年3月17日】