NIE実践教師と新聞社でつくる沖縄県NIE推進協議会は、下記の内容で教師向け研修会第6回「おきなわNIEセミナー」を開催いたします。日本新聞協会が主催する「いっしょに読もう!新聞コンクール」を授業に取り入れる手法を学びます。このコンクールは新聞記事を元に自分の考えを書き、さらに友達や家族の意見を聞き取り、それを踏まえて再度自分の考えをまとめるもので、児童生徒の言語活動を活性化させるツールになり、夏休みの課題にも適したものと存じます。

日 時:2014年6月28日(土) 午後1時半~4時(終了予定)

(受付開始は午後1時)

場 所:沖縄タイムス社(那覇市久茂地2-2-2)

テーマ:「いっしょに読もう新聞!コンクールの授業導入の工夫」

講 師:佐久間洋氏(NIEアドバイザー、沖縄市立比屋根小学校教諭)

仲程俊浩氏(NIEアドバイザー、那覇市立城北中学校若夏分校教諭)

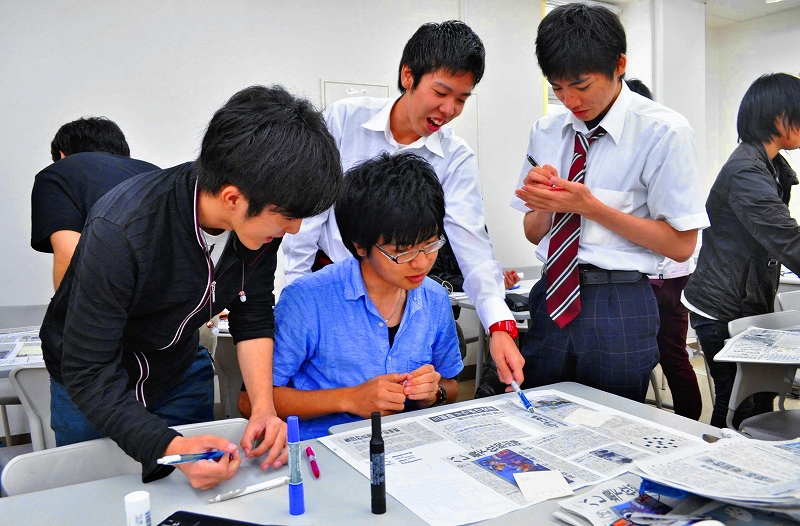

内 容:コンクールへの応募を疑似体験。コンクールに取り組んだ講師が授業として取り組む留意点を報告し、参加者同士で意見交換します。

定 員:30人程度

問い合わせ・申し込み先(沖縄タイムス社NIE事業推進室宛て) こちらのフォームからお送りください。

いっしょに読もう!新聞コンクールの概要はこちら(日本新聞協会サイト)から。

コラムは沖縄の梅雨がテーマ。屋敷や道路が舗装された今、「地面に染み込まない水」が一気に海に流れるという部分に赤印を付けたペアは「地面に染み込まない」の代案に「地面からあふれた」を挙げた。理由は「あふれた」の方が水が多く感じるという。青印(原文支持)のペアは「あふれたは容器に使う表現」との意見。

コラムは沖縄の梅雨がテーマ。屋敷や道路が舗装された今、「地面に染み込まない水」が一気に海に流れるという部分に赤印を付けたペアは「地面に染み込まない」の代案に「地面からあふれた」を挙げた。理由は「あふれた」の方が水が多く感じるという。青印(原文支持)のペアは「あふれたは容器に使う表現」との意見。