2011年度沖縄県内NIE実践指定校の実践報告書をPDFファイルでダウンロードできます。

学校ごと分割ファイルの校名の次の行は報告書で触れられている主なキーワードです。(Windowsの場合、左クリックでPDFファイルを表示。右クリック→「名前を付けてリンク先を保存」でダウンロードできます)

★報告書全体(表紙含め39ページ)約4.5MB

★分割ファイル(学校ごと、その他資料編)

・那覇市立小禄南小学校(奥間ナリ子教諭)964KB

写真でカルタ 漢字を見つける 熟語づくり 読み取る算数 意見文

・沖縄市立越来小学校(古波津聡教諭)353KB

スクラップ新聞 様子を表す言葉 写真にセリフ

・うるま市立勝連小学校(伊波鉄也教諭)387KB

朝の会で記事紹介 ニュースから見える政治 震災報道展示

・読谷村立喜名小学校(大城智紀教諭)1077KB

新聞比べ 志願倍率から割合 スクラップ新聞

・宜野座村立漢那小学校(宮里浩文教諭)412KB

新聞コーナー 写真使ってすごろくづくり

・宜野湾市立宜野湾小学校(佐久間洋教諭)315KB

1分間スピーチ スクラップ新聞 ファミリーフォーカス

・北中城村立北中城小学校(甲斐崇教諭)221KB

NIEコーナー スクラップ 切り抜き新聞づくり

・読谷村立読谷中学校(宮城秀輝教諭)340KB

校舎移転を新聞に 記事の感想を伝え合う

・与那原町立与那原中学校(兼松力教諭)437KB

教科にカリキュラムに位置づけた切り抜き新聞

・豊見城市立豊見城中学校(仲程俊浩教諭)301KB

4コマまんが ファミリーフォーカス NIEクラブの取材体験

・沖縄県立真和志高校(新田誠教諭、宮城千恵教諭)261KB

新聞の比較 投稿 教科内容で新聞づくり

・その他資料編 498KB

(山内彰会長あいさつ、NIEアドバイザー紹介、沖縄NIEの経過)

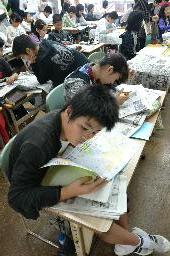

続いたが、児童が生き生きと学習する姿に励まされた。10年度は、総合的な学習の大半を使い、1・2組合同で取り組んだ。

続いたが、児童が生き生きと学習する姿に励まされた。10年度は、総合的な学習の大半を使い、1・2組合同で取り組んだ。 がちだった。今回は、子どもが主体的に学ぶことができた」という。

がちだった。今回は、子どもが主体的に学ぶことができた」という。