支え合いの心引き出す 「助けたい」発言次々

記事・映像から被災地を考える

浜川小学校 安里真一先生

対象 小学4年生

教科 道徳

指導時間 1時間

【授業の様子】

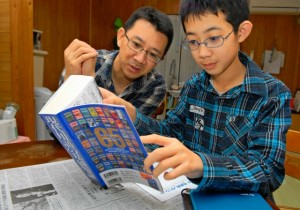

東日本大震災を通じて周りの人を大切にすることを学ぼうと安里真一先生は、3日付本紙子ども新聞ワラビーの記事を取り上げた。

冒頭、テレビ画面に映し出されたのは2年前の東日本大震災の様子だった。地面が揺れ動き、津波が街をのみ込む映像に教室は静まり返った。「うわー…」「あーっ」。子どもたちが悲しげな声を漏らす。

冒頭、テレビ画面に映し出されたのは2年前の東日本大震災の様子だった。地面が揺れ動き、津波が街をのみ込む映像に教室は静まり返った。「うわー…」「あーっ」。子どもたちが悲しげな声を漏らす。

福島で子どもの支援にあたる女性2人のインタビューを読み上げ「子どもを助ける理由は何だろう」「見習いたいのはどんなところ?」と問いかける。

「また死なせたくないから」「大切だから」「未来で活躍してほしいから」「進んで人を助ける」「だれかのために一生懸命」。家を失い、原発事故の影響に苦しむ子どもたちを助ける2人の気持ちを思いやる声が上がった。

「まだ、こんなに苦しんでいる人(子ども)がいるんだと分かった」「募金とかやったけど、まだ足りないんだな」「できることは、何でもやってあげたい」。授業を終えた子どもたちが、次々と感想を口にする。被災地の人々の気持ちに寄り添うこともできたようだ。

【授業の手順】

(1)大震災の写真・映像を見せる

最初は地震や津波の情報を出さず、2人の女性の写真を見せる。子どもたちの「何だろう」という気持ちを引き出す。東日本大震災の写真や映像を見せて、現地の苦しさを思い出してもらう。

(2)記事を読み上げる

記事を読み上げる。大事だと思うところに、蛍光ペンなどで印を付けさせる。

(3)内容を読み解く

「2人が悩んでいること、不安に思っていること」「子どもたちのために頑張っていること」を考えさせた上で発言させる。

(4)思いやりに気づく

2人が被災地で子どもを助けている理由、見習いたい点を発言させる。

【ねらいとポイント】

浜川小学校 安里真一先生

■ねらい

思いやりが欠けていたため児童の間でトラブルが起こることがたまにあります。そこで「他人のために何かをする」という気持ちを考え、人が支え合う大切さを伝えたいと考えました。

学校生活は、部活のコーチや学習ボランティアなど多くの大人に支えられています。大人が子どものために何をしているか、事例を示すと分かりやすいと思いました。

被災地で子どもを支援している2人の気持ちを読み解きながら、児童から思いやりの気持ちを引き出そうと取り組みました。

■ポイント

大人の活動を読み取って、自分にあてはめることができるか。45分間の短い時間で、ボランティアの気持ちに迫れるかが大切です。子どもたちに興味を持たせ、子どもの心を引き出すような発問をするように心がけました。

「実践わたしの活用術」は毎月最終水曜日の「月刊NIE」のページで連載します。

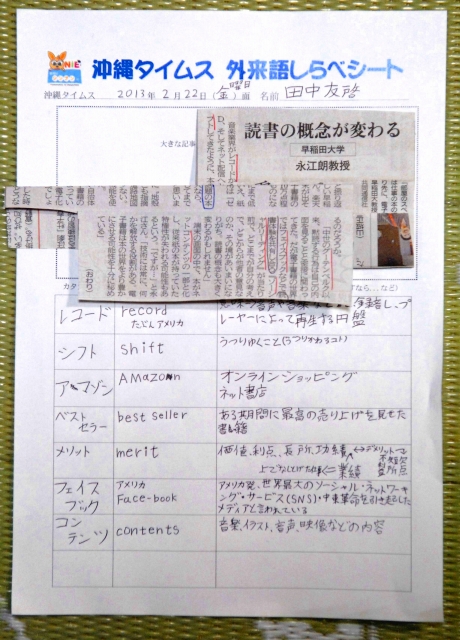

各学校とも壁に新聞切り抜きを項目別に張り付けたり、新聞スクラップに読後の感想を書き込んだりするなど、授業で新聞に親しむためのアイデアを紹介。

各学校とも壁に新聞切り抜きを項目別に張り付けたり、新聞スクラップに読後の感想を書き込んだりするなど、授業で新聞に親しむためのアイデアを紹介。