「伝わる写真」撮ろう 教員と講師 役割分担

プロの助言から表現法学ぶ

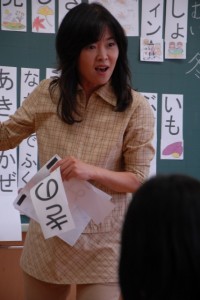

コザ小学校 知念正次先生

対象 小学4年生

教科 国語

指導時間 1時間

【授業の様子】

折り紙を折る子に数人がカメラを向ける。クラスメートを「仕事中の職人さん」に見立てた撮影会だ。

「どっちから撮ろうかな」「先生、こんな感じでいい?」。被写体の周りを動いてどの角度から撮ればいいのか工夫をする子も、話しかけながら撮影する子も。報道カメラマンの助言をもと に、4年2組の子どもたちは楽しそうにシャッターを切った。働いている人を紹介するリーフレット作りの一環で本紙のカメラマン、下地広也記者を講師に招いた。教員と講師側が前もって打ち合わせをし、授業の流れをつくり上げた。

に、4年2組の子どもたちは楽しそうにシャッターを切った。働いている人を紹介するリーフレット作りの一環で本紙のカメラマン、下地広也記者を講師に招いた。教員と講師側が前もって打ち合わせをし、授業の流れをつくり上げた。

下地記者は、作例を示しながら撮影法について助言。「撮る前に、ちゃんとあいさつをしてください」と心構えについても話した。

光村図書の教科書の単元「アップとルーズで伝える」に合わせた取り組み。前日までに子どもが撮影しておいた教室の風景を鑑賞することから始めた。

「アップだと字を書いている様子が分かる」「(被写体の周囲も含めて写す)ルーズだと広い範囲の様子が分かるけど、みんなの顔は見えない」。子どもたちは次々と発言していた。

【授業の手順】

(1)目当てを確認する

「説明のための写真の撮り方を考えよう」という目当てを確認。「アップとルーズで伝える」の項目で学んだことを振り返る。

(2)写真を鑑賞する

前もって子どもが撮影した授業風景の写真を並べ、撮影者に意図を聞く。他の子どもの意見も聞く。

(3)カメラマンの話を聞く

子どもの作品の批評や作例を提示してもらい撮影の方法、心構えなどについて聞く。

(4)撮影会

助言をもとに撮影会を行う。3人を「仕事中の職人さん」に見立てて撮影する。

(5)学習を振り返る

撮影する際に気をつけることをワークシートに記入させる。

【ねらいとポイント】

■ねらい

リーフレット作りは、話を引き出す力や文章力のほかに、写真で状況を説明する表現力が求められます。

取材に先立ち、報道カメラマンの話を聞くことで単元にNIEの性格も持たせました。写真の撮り方だけでなく人との接し方も助言してもらいました。仕事の内容を話してもらいキャリア教育にも役立てました。

プロの話で子どもから興味や関心を引き出すことができました。全員が写真を撮りたいと希望したため、新たに撮影の時間を設けたほどです。

■ポイント

あらかじめ撮っておいた写真について、撮影した子と鑑賞した子に発言させ、撮影する意図を共有することが大事です。授業に入る前に外部講師側と話し合うことが必要です。こちらの狙いを伝えた上で授業の内容をつくっていきました。

「実践わたしの活用術」は毎月最終水曜日の「月刊NIE」のページで連載します。