対象 小学校5年~

教科 国語・総合学習

指導時間 2時間

【ねらい】

家庭の教育に新聞を活用するファミリーフォーカスの取り組みです。話し合い活動を通して言語活動の能力を高めるのが狙いです。

あらかじめ家庭でスクラップをつくり 、記事を通して意見交換してもらいます。児童と 保護者がそれぞれの考えを聞くことができるので、家庭のコミュニケーションを深める機会にもなります。

児童だけで選ぶとスポーツ記事を切り抜くことが多いですが、保護者が記事を選ぶ作業を手伝うことで、子どもの関心を広げることができます。

【ポイント】

必ず保護者に関わってもらうよう、1時間目で指導します。前もって保護者に通知するのも大事です。家庭で取り組むよう課題を与えてから、授業を行うまで1週間くらいの期間を持ちました。

月に1度くらいのペースなら保護者も取り組みやすいと思います。

グループでの話し合い活動では、全員が発言できるように指導してください。机の間を積極的に回って助言し、議論を促すようにします。深みのある話し合いをしているグループがあれば、その都度、紹介してあげてください。

全体の意見発表では代表を2人にして内容説明と意見・感想の発表を分担させてもいいでしょう。

【実践を終えて】

児童からは「親と話すことができてうれしかった」。保護者からは「子の成長が実感できた」「子どもの視点が分かった」などの声が寄せられました。

授業の手順

〈1時間目〉

(1)手順を説明する

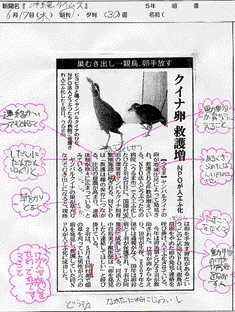

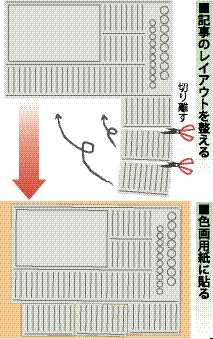

保護者と一緒に新聞をめくって記事を選ぶこと、自分の意見、保護者の意見、さらに自分の感想を書くことを説明する。

〈2時間目〉

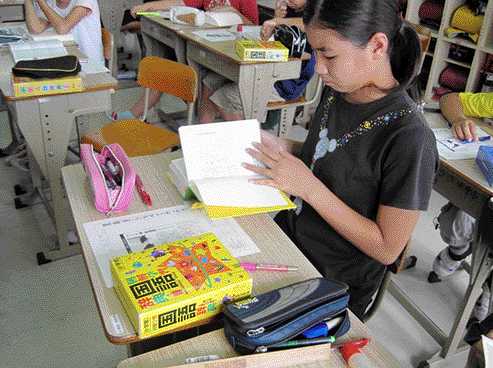

(1)グループ内で紹介

4~5人グループになって、全員が自分の選んだ記事を紹介し、自分の意見を述べる。

(2)グループで意見交換

どの記事をテーマに話し合い活動をするか選ぶ。その記事に対する感想を述べ合い意見をまとめる。

(3)全体で発表

グループの代表が、記事の内容説明と、まとめた意見・感想を発表する。

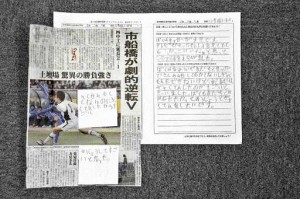

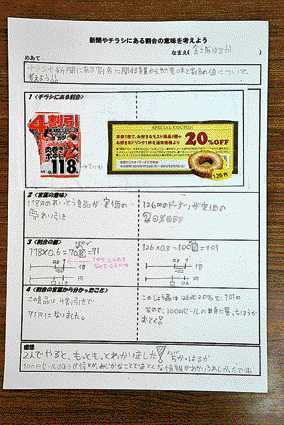

新聞記事のスクラップ(左)と児童 と保護者がそれぞれの意見を書き込んだワークシート

ためのステップになったと思います。友達の興味・関心を知る機会にもなりました。

ためのステップになったと思います。友達の興味・関心を知る機会にもなりました。

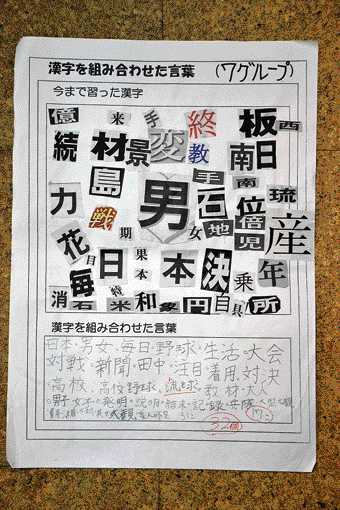

「定価○円の品が□%引きなので、値段は△円になる」「税込み105円のお菓子の税抜き価格は○円」「消費税が10%に上がると現在○円のお菓子は△円」など分かったことを文章化して書き込む。

「定価○円の品が□%引きなので、値段は△円になる」「税込み105円のお菓子の税抜き価格は○円」「消費税が10%に上がると現在○円のお菓子は△円」など分かったことを文章化して書き込む。