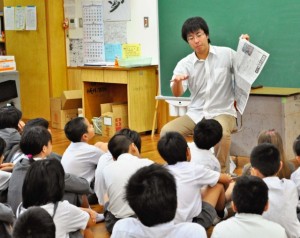

沖縄市立越来小学校PTCA主催の新聞スクラップ教室が20日、同校で開かれた。約50人の親子が自分の気になった記事を色ペンで囲み、意見交換する新聞活用法を学んだ。

県内の2選手が車いすバスケットボールの日本代表に選ばれた記事を切り抜いた喜友名朝希(ともき)君(5年)は「夢を諦めずに代表に選ばれたのはすごいと思った。自分もずっとバスケットを続けて琉球ゴールデンキングスの選手になりたい」と感想を発表した。母親のさゆりさん(40)は「記事をきっかけに子どもの夢をあらためて聞くことができた。親子で会話も弾んだのでよかった」と話した。

沖縄タイムス社読者局員が新聞の仕組みなどを解説し、夏休み明けに募集が始まるスクラップコンテストの概要も説明した。